Продолжение. Часть 1.

ОМСК

Вопрос о постройке каменной каланчи в городе Омске (главном городе Западно-Сибирского и Степного генерал-губернаторств) был решён в июле 1912 года. Проект был составлен городским инженером Иллиодором Геннадьевичем Хвориновым. Омская городская дума приняла решение построить каменную пожарную каланчу и выполнить пристройку к существующей конюшне.

(Почтовый конверт 1986г.)

В 1912 – 1913 годах неоднократно проводились торги, но желающих строить за предложенную сумму не нашлось. 19 апреля 1914 года, после пересмотра сметы, состоялись торги, которые выиграл крестьянин Нижегородской губернии Михаил Андреевич Кузнецов. 29 апреля 1914 года с нм был заключён договор, по которому приступить к работам было необходимо через 3 дня, а все работы закончить к 1 сентября 1914 года.

Но в процессе строительства встал вопрос по высоте каланчи. В итоге, высота пожарной каланчи от основания до наблюдательной площадки составила 26 метров. Из-за начала Первой мировой войны, начались перебои с поставками материалов, в связи с чем закончить работы в срок не удалось. Только 11 сентября 1915 года Кузнецов М.А. доложил Управе об их окончании. Приемочная комиссия отметила: «Каланча сделана во всём согласно планов, смет и контракта от 26 апреля 1914 года. Работы признаны сделанными удовлетворительно и из доброкачественных материалов».

На первом этаже располагалась часть, а на втором жил брандмейстер Омска. С башни велось круглосуточное наблюдение за обстановкой в городе. Башня также служила информационным местом для жителей Омска. В частности, когда в город приходили сильные морозы, на ней вывешивали флаг, сигнализировавший об отмене занятий в учебных заведениях. Пожарная часть № 2 располагалась в этом здании до 1965 года.

В советские годы трижды поднимался вопрос о сносе башни, последний раз в 1960-е годы, при строительстве здания Главпочтамта. Но памятник удалось отстоять, и сегодня пожарная каланча украшает центр города Омска. Близость расположения к главному почтовому зданию города принесло свои положительные плоды. Каждый раз, когда на конверте изображалось здание Почтамта, на нем можно увидеть и пожарную каланчу.

ВОЛГОГРАД

В городе Волгограде, единственным зданием, построенным в XIX веке, на котором указан год постройки, является бывшая пожарная часть. Она была введена в эксплуатацию 22 октября 1899 года, через 2 года и 2 месяца после начала строительства. Интересные события произошли со зданием в 1935 году. После убийства секретаря Ленинградского обкома и горкома партии Сергея Мироновича Кирова, из-за опасений, что могут возникнуть проблемы с безопасностью строящегося неподалёку Сталинградского обкома ВКП(б), а именно проникновения в каланчу снайпера, было принято решение о её сносе.

Здание было частично разрушено во время Сталинградской битвы. После окончания Великой Отечественной войны пожарная часть в старое место базирования уже не вернулась. В 1994 году здание сильно пострадало от пожара. На тот момент в нем размещались банк и спортзал. Именно после этого пожара было принято решение о восстановлении здания в первоначальном виде. С 2016 года в здании располагается краеведческий музей.

ТАГАНРОГ

Первая пожарная часть в городе Таганроге располагалась в доме титулярного советника Якова Кишкина, который город брал в аренду. При доме была построена деревянная каланча, которую снесли в 1824 году из-за ветхости. В 1839 году город выкупил здание за 14 тысяч рублей. В 1846 году возвели кирпичную каланчу.

6 апреля 1910 г. Именным императорским указом пожарной части г. Таганрога присвоено почетное наименование «Императора Петра I».

Через 84 года эксплуатации конструкции пожарной каланчи обветшали, и в 1930-м году она была разобрана. Позже, на ее месте была построена пожарная башня, такая же, как и во всех современных пожарных частях, которая по сей день используется для сушки рукавов и проведения занятий по пожарно-строевой подготовке.

В 2010 году, в честь 100-летия присвоения таганрогской пожарной команде имени Петра I, был выпущен конверт, но в качестве рисунка использована открытка XIX века. Современную башню можно увидеть на конверте 2003 года.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

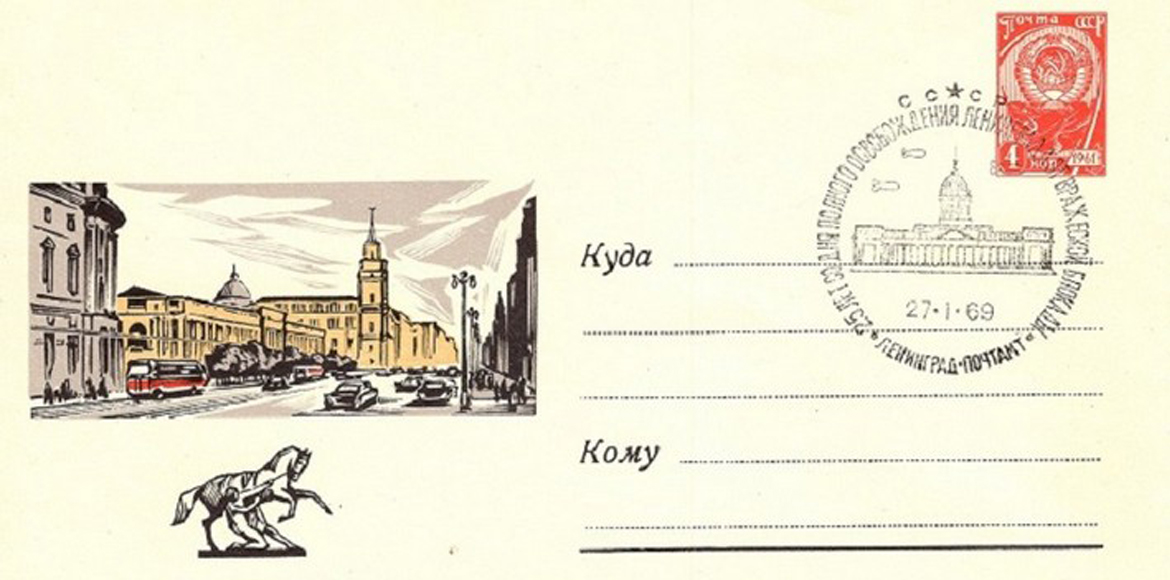

Завершает обзор архитектуры в филателии, как ни странно, Санкт-Петербург. Город, в котором сохранилось больше всего исторических пожарных депо, в том числе и каланчи, всего лишь дважды был удостоен чести отображения на конвертах, и то, в советский период.

На обоих конвертах изображена Думская башня. На конверте, выпущенном в марте 1965 года, она является лишь частью рисунка Невского проспекта.

Думская башня была возведена по приказу Павла I в 1799 – 1804 годах. По задумке итальянского архитектора Джакомо Феррари башня объединяла в единый ансамбль здания Городской думы и торговые «Серебряные ряды». Первоначально она называлась ратушей. После того, как, по распоряжению Александра I, Городская дума возобновила свою работу, высотное строение на углу Думской и Невского проспекта стало называться башней городской думы или Думской башней. Для пожарных нужд башня стала использоваться позже, уже при Николае I. В 1835 году на верхней площадке башни был установлен павильон для подъема сигнальных шаров. На смотровой площадке постоянно дежурили наблюдатели.

Система флагов, шаров, крестов и фонарей позволяла обозначить часть города, где вспыхнул пожар, и интенсивность горения. Зимой флаги на башне информировали горожан о сильных морозах. В числе других использовались сигналы, позволявшие учащимся оставаться дома.

Еще одно важное назначение башни – передача сигналов оптического телеграфа. В 1839 году башня стала звеном самой длинной в мире линии оптического (семафорного) телеграфа. Протяженность линии составляла 1200 км. Обеспечивалась связь столицы Российской империи с её западными окраинами. Сигнал из Санкт-Петербурга до Варшавы в хорошую погоду доходил за 15 минут.

На конверте 1989 года, кроме Думской башне можно увидеть пожарный обоз, спешащий на пожар. Это единственное отображение старейшей в России пожарной команды Ленинграда – Санкт-Петербурга в филателии (не считая частных выпусков).

Хочется увидеть побольше памятников пожарной архитектуры на почтовых марках, конвертах и открытках. Для этого необходимо чаще обращаться с конкретным предложением в комиссию по государственным знакам почтовой оплаты при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.